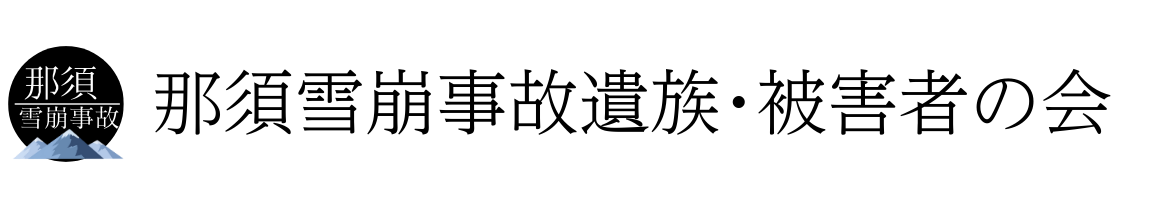

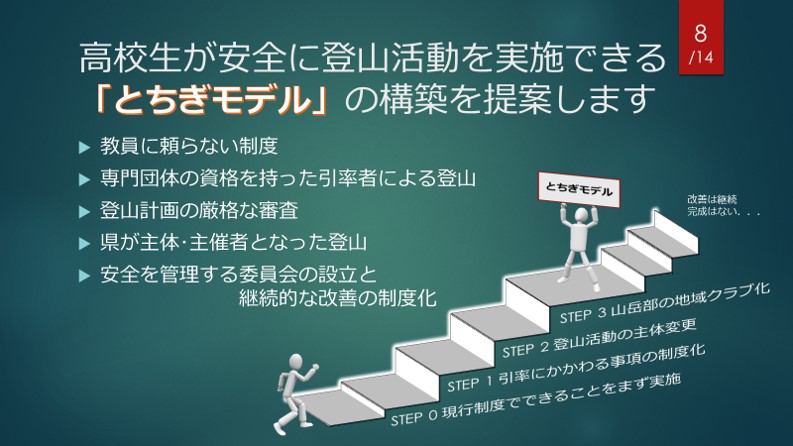

2020年2月17日に開催された「令和元年度第2回高校生の登山のあり方等に関する検討委員会」の場において、高校生が安全に登山活動を実施できる「とちぎモデル」の構築を提案いたしました。

「とちぎモデル」とは?

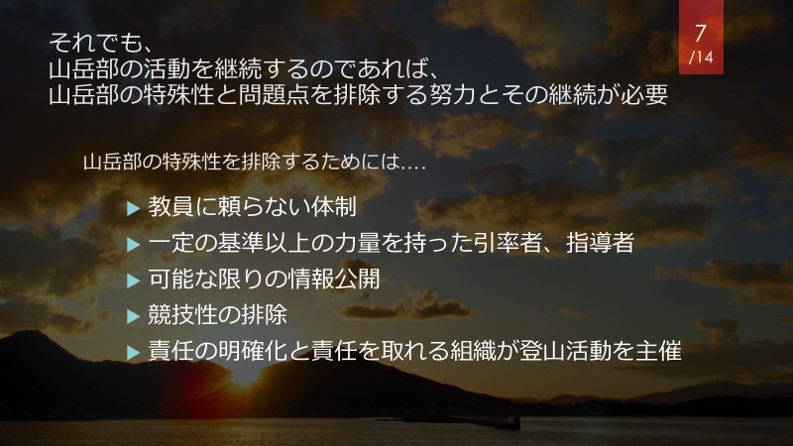

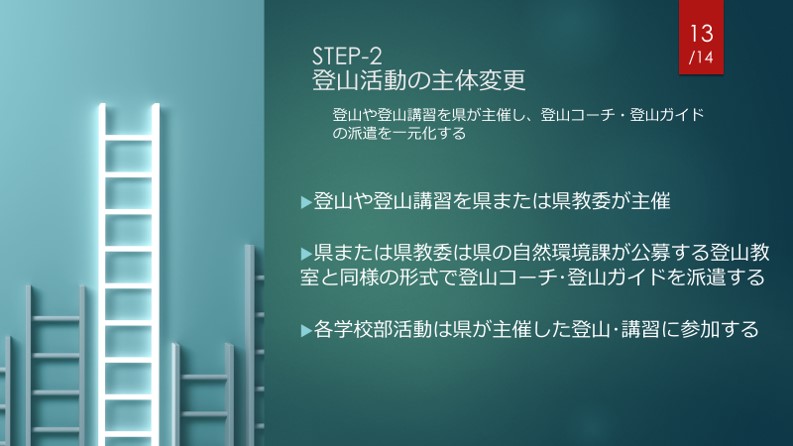

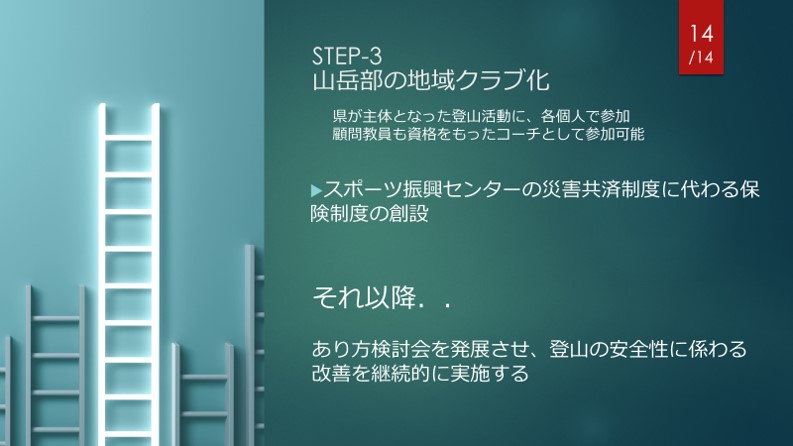

「とちぎモデル」とは、教員に頼らない、専門団体の資格を持ったしっかりとした知識と経験をもつ引率者、責任をとれる県が主体となった登山など、現在の高校山岳部のあり方を根本から変える施策の総称です。

場当たり的でツギハギだらけの対策を行うだけでなく、名をつけても恥ずかしくないほどの、根本的に高校山岳部のあり方を変えるほどの施策を具現化して欲しいとの願いを込めて提案しました。

「とちぎモデル」という呼び名は「学校現場での突然死ゼロ」を目指して作成された「ASUKAモデル」の真似です。「那須雪崩モデル」「那須モデル」などの名前も思い浮かびましたが、那須雪崩事故は単なる雪崩事故でも山岳事故でもなく、その本質は学校事故であったとの思いから「とちぎモデル」と呼ぶべきだろうと思い至りました。

一足飛びに変わることは難しいかもしれません。しかし、ステップを踏み、それでも確実に制度が変わり、高校生の登山活動が安全に実施できる環境が構築され、「とちぎモデル」と呼ぶにふさわしい施策となることを願います。

【那須雪崩事故】専門家に委ねる独自モデル提案 遺族ら見直し継続訴え https://t.co/AULAkKSBz2 #下野新聞

— 下野新聞 (@shimotsuke_np) February 18, 2020

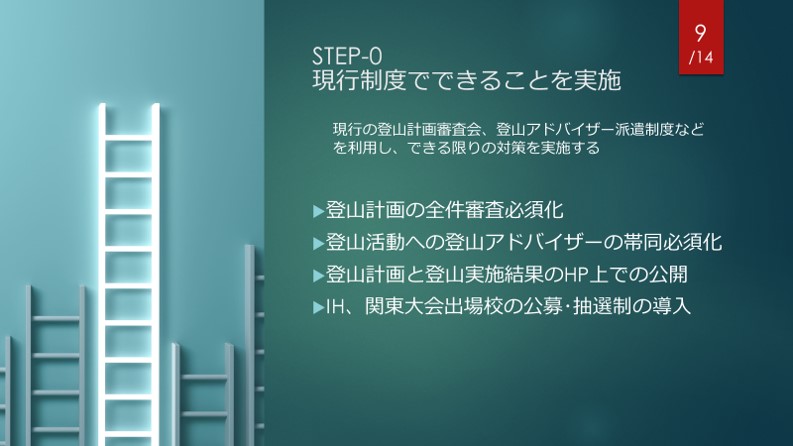

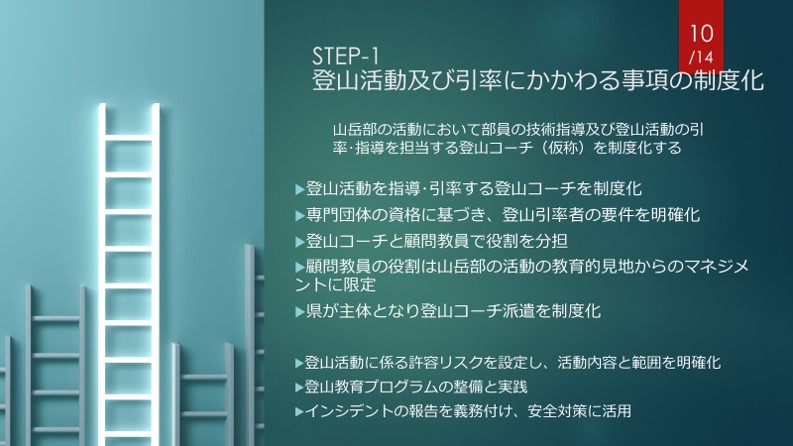

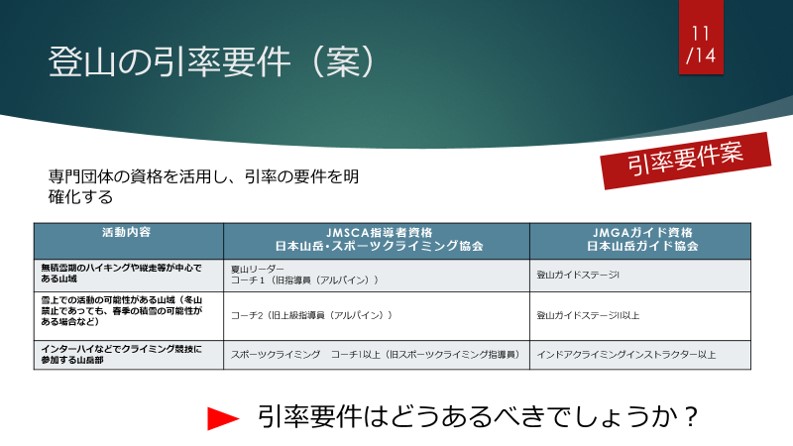

以下に「令和元年度第2回高校生の登山のあり方等に関する検討委員会」の当日に述べた「とちぎモデル」提案の内容を述べます。

コメント